- 400-881-3721

- service@genrui-bio.com

【20241013期】世界血栓日:“动、静“组合拳,对“栓”不沉默

2024-10-22

德国医生Rudolf Virchow教授于1856年首次提出了“血栓形成”的概念并表示血管壁损伤、血流异常、血液高凝是血栓形成的三大要素。一百六十多年来,该理论仍在一直指导着血栓疾病的医学实践。为了纪念他的“血栓形成”理论,2014年3月国际血栓与止血学会(ISTH)宣布将其生日(10月13日)定义为“世界血栓日”(World Thrombosis Day,WTD)。在这一天,许多国家与地区都会举办WTD相关宣传活动,以提高公众对血栓的认知及促进血栓性疾病的规范诊治。

血栓的形成:

血栓的危害:

1. 动脉血栓:心梗、脑梗的根源就是动脉血栓。目前心血管疾病中,出血性卒中发病率有所下降,然而冠心病的发病率和死亡率仍在持续快速上升,其中,最明显的就是心梗!而脑梗和心梗一样,以高发病率、高致残率、高复发率、高死亡率著称!

2. 静脉血栓:“隐形的杀手”,无症状血栓是全球前三位致死性心血管疾病(心梗、卒中和静脉血栓栓塞症)的共同发病机制,位列第三大心血管杀手。多数患者因为不了解血栓疾病危害,错过了最佳治疗时间。尤其是深静脉血栓(DVT), 血液在深静脉腔内不正常的凝结,并阻塞静脉腔, 导致静脉回流障碍而引起的临床症状,多发生于下肢,血栓脱落可引起肺动脉栓塞(PE)。因其发病率高,隐匿型强,致死率高,素有“沉默的杀手”之称。

血栓的临床表现:

②(脑梗):头疼、头晕、恶心、呕吐、头晕目眩、视物旋转、四肢无力等。

②肺栓塞(PE):肺栓塞的临床表现多样,可能会突然出现原因不明的呼吸困难、胸痛、晕厥、咯血、缺氧、心率加快等症状。

血栓的预防:

3. 运动预防:定期有氧运动如快走、游泳和慢跑等可以改善心肺功能,增加血液循环,选择适当的运动方式和强度对于预防血栓形成至关重要。

4. 健康体检:对于存在高风险的患者,如年龄≥60合并基础病患者、手术或骨折创伤后患者、长期卧床患者、孕妇等,可以定期检测相关指标,合理使用药物从而降低血栓形成的风险。

bob游戏综合官网(中国)股份有限公司官网血栓解决方案:

血栓五项(TAT、PIC、TM、t-PAIC、尿液11-脱氢血栓素B2)是动、静脉血栓形成过程中的早期标记物,能够从血小板系统、凝血系统、纤溶系统和内皮系统反映血栓的发生发展的全过程,是目前无创检测预防动、静脉血栓形成的理想方法,能更及时、更敏感、更可靠地反馈血栓的发生与形成、出凝血平衡的监控、溶栓治疗的效果、内皮系统损伤等情况,有助于临床对于血栓性疾病、抗血小板药物检测、溶栓治疗监测,DIC 早期诊断,以及血管内皮损伤识别能力。满足临床科室对于血栓前状态、血栓性疾病、溶栓及抗凝治疗效果监测等应用需求。

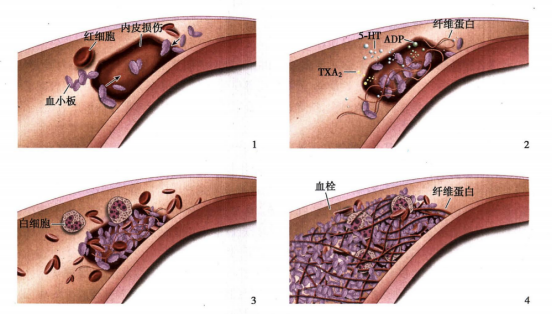

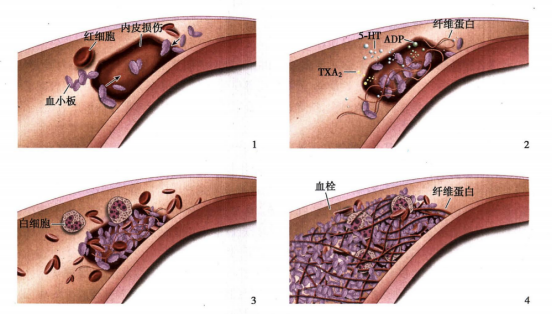

血栓的形成:

- 血管损伤:血管内皮损伤是血栓形成的重要原因,如动脉粥样硬化、手术、创伤、烧伤等。这些因素会破坏血管内皮细胞,激活内源性、外源性凝固系统,在受损部位聚集形成血栓。

- 血液凝固性增强:血液凝固性增强血液更容易形成血栓。例如,血液中血小板数量增多、纤维蛋白原含量增加等。

血栓的危害:

1. 动脉血栓:心梗、脑梗的根源就是动脉血栓。目前心血管疾病中,出血性卒中发病率有所下降,然而冠心病的发病率和死亡率仍在持续快速上升,其中,最明显的就是心梗!而脑梗和心梗一样,以高发病率、高致残率、高复发率、高死亡率著称!

2. 静脉血栓:“隐形的杀手”,无症状血栓是全球前三位致死性心血管疾病(心梗、卒中和静脉血栓栓塞症)的共同发病机制,位列第三大心血管杀手。多数患者因为不了解血栓疾病危害,错过了最佳治疗时间。尤其是深静脉血栓(DVT), 血液在深静脉腔内不正常的凝结,并阻塞静脉腔, 导致静脉回流障碍而引起的临床症状,多发生于下肢,血栓脱落可引起肺动脉栓塞(PE)。因其发病率高,隐匿型强,致死率高,素有“沉默的杀手”之称。

血栓的临床表现:

- 动脉血栓:

②(脑梗):头疼、头晕、恶心、呕吐、头晕目眩、视物旋转、四肢无力等。

- 静脉血栓栓塞(VTE):

②肺栓塞(PE):肺栓塞的临床表现多样,可能会突然出现原因不明的呼吸困难、胸痛、晕厥、咯血、缺氧、心率加快等症状。

血栓的预防:

- 生活习惯预防:定期活动身体、避免长时间保持同一姿势是预防血栓形成的重要举措。此外,戒烟和限制酒精摄入也有助于降低血栓形成的。

3. 运动预防:定期有氧运动如快走、游泳和慢跑等可以改善心肺功能,增加血液循环,选择适当的运动方式和强度对于预防血栓形成至关重要。

4. 健康体检:对于存在高风险的患者,如年龄≥60合并基础病患者、手术或骨折创伤后患者、长期卧床患者、孕妇等,可以定期检测相关指标,合理使用药物从而降低血栓形成的风险。

bob游戏综合官网(中国)股份有限公司官网血栓解决方案:

血栓五项(TAT、PIC、TM、t-PAIC、尿液11-脱氢血栓素B2)是动、静脉血栓形成过程中的早期标记物,能够从血小板系统、凝血系统、纤溶系统和内皮系统反映血栓的发生发展的全过程,是目前无创检测预防动、静脉血栓形成的理想方法,能更及时、更敏感、更可靠地反馈血栓的发生与形成、出凝血平衡的监控、溶栓治疗的效果、内皮系统损伤等情况,有助于临床对于血栓性疾病、抗血小板药物检测、溶栓治疗监测,DIC 早期诊断,以及血管内皮损伤识别能力。满足临床科室对于血栓前状态、血栓性疾病、溶栓及抗凝治疗效果监测等应用需求。