- 400-881-3721

- service@genrui-bio.com

【202401001期】血栓四项在儿童VTE的应用价值

2024-10-10

静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism,VTE)包括深静脉血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)和肺栓塞(pulmonary embolism,PE),而DVT是其主要表现,好发于成年人,据美国流行病学数据分析,成年人VTE的年发病率超过(142~300)/10万,而儿童VTE的发病率低,为(0.07~0.14)/万。在住院儿童中,随着中心静脉导管(central venous catheter,CVC)使用率的升高,VTE的发生率逐步升高,儿童VTE的诊出率可达0.29/万。VTE患儿可随着病程的进展出现PE或血栓后综合征(post thrombotic syndrome,PTS), 造成更高的病死率和更严重的后遗症,因此,明确儿童VTE发生的危险因素,制定合理的治疗方案,及时诊断,对于预防VTE发生、改善患者预后、减少并发症的发生具有重要意义。

危险因素

- CVC:CVC的使用是儿童VTE发生的常见危险因素。为了提高对住院儿童的支持性护理水平,特别是在重症监护病房内,CVC得到了广泛应用。使用CVC能够提高住院儿童的护理质量,但同时可能会造成严重的感染、败血症和导管相关性血栓(catheter related thrombus,CRT)等。 研究发现,50%~80%的儿童VTE的发生与CVC的使用有关。

- 相关疾病及综合征:住院儿童发生VTE的风险最大,除了与使用CVC有关外,还与恶性肿瘤、心脏疾病、炎症、感染、创伤、手术、长期卧床和机械通气等因素有关。研究发现,机械通气、全身感染和长时间住院均是住院儿童发生VTE的独立危险因素,危重症患儿的住院时间每延长1 d,VTE的发生风险将增加3%。

- 药物:药物可因不同机制导致VTE的发生,其不仅可直接损伤血管内皮细胞,暴露内皮下层,进而导致血小板粘连,最终形成血栓,还可通过减少内皮细胞分泌的抗凝介质, 促进血小板黏附和聚集,增强红细胞、白细胞对内皮层的 聚集或黏附,改变不同凝血因子之间的平衡等方式促进血栓形成。导致VTE发生的典型药物是口服避孕药物和化 疗细胞毒药物。

- 血栓形成倾向:易栓症是一类由于止血机制异常而致血栓形成的临床病症,即血栓形成倾向,分为遗传性血栓形成倾向或获得性血栓形成倾向,会导致VTE的发生风险增加。

儿童VTE在过去是相对罕见的,然而,近年来,除遗传性血栓形成外,儿童先天性心血管等疾病,感染、肥胖和恶性肿瘤等后天性疾病,以及住院过程中静脉导管使用率的增加等诸多因素使儿童VTE的发生率呈逐步升高的趋势。儿童VTE是一个相对病死率较高的疾病,可导致患儿发生急性或慢性相关并发症,因此,及时了解患儿家族史,根据详细的体格检查进行初步诊断,通过实验室检测和影像学检查加以确诊尤为重要。血栓四项有助于提高儿科患者VTE规范化评估和预防措施的实施,降低院内VTE的发生。

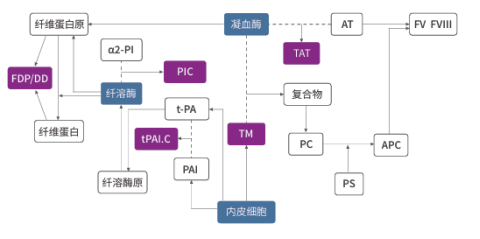

TM:血栓调节蛋白

TM升高,提示血管内皮损伤,用于评估出血情况及治疗中血管内皮的恢复情况,判断疗效; 内皮细胞损害的分子标志物之一:TM的水平与血管内皮损伤程度呈正相关;与全身性血管障碍相关。发生肾脏疾病、肿瘤、冠心病时,TM水平升高。

TAT:凝血酶-抗凝血酶复合物

凝血酶生成的分子标志物,直接证实凝血系统的活化; 浓度升高可预估血栓的早期形成和程度; 辅助诊断DIC,检测溶栓效果及血栓复发情况; 抗凝\抗纤治疗效果监测,溶栓治疗后的再栓监测。

PIC:纤溶酶-α纤溶酶抑制剂复合物

辅助诊断DIC或pre - DIC及其它血栓性疾病,监测溶栓效果; 反映纤溶酶水平的标志物,是静脉血栓栓塞(VTE)的特异性 诊断指标; 纤溶活化的指标,升高提示血栓形成,纤溶活化;

t-PAIC: 组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-复合物

内皮损伤及纤溶活化的指标,升高可提示内皮损伤及纤溶活化;辅助诊断静脉血栓、心肌梗塞;判断术后血管内皮系统修复程序,监测溶栓效果;静脉血栓栓塞(VTE)的最佳诊断指标之一;抗纤\抗凝治疗效果监测。

文献:Journal of Vascular and Endovascular Surgery Vol.9, No.4, Apr 2023